心血管内科的未来发展趋势与创新治疗策略

导读心血管疾病是全球范围内导致死亡的主要原因之一。随着人口老龄化和生活方式的变化,心血管疾病的发病率持续上升。近年来,心血管内科领域在诊断技术、治疗方法以及预防措施方面取得了显著进展。本文将探讨心血管疾病的发展趋势,并重点介绍精准医疗、人工智能等新兴技术如何改变心血管内科的诊疗模式,以期为临床医生提供新的思路与方法。。...

一、心血管疾病现状及挑战

心血管疾病主要包括冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)、高血压、心力衰竭等类型。根据世界卫生组织的数据,心血管疾病每年导致约1790万人死亡,占全球总死亡人数的31%。我国心血管疾病的患病率也在逐年增加,据国家卫生健康委员会统计,目前我国心血管病患者人数已超过3亿,成为严重的公共卫生问题。

心血管疾病的发生和发展是一个复杂的病理过程,涉及遗传因素、环境因素、生活习惯等多方面原因。传统上,心血管疾病的诊断主要依赖于心电图、超声心动图、冠脉造影等影像学检查手段。然而,这些检查方法往往存在一定的局限性,例如心电图对某些类型的心肌梗死可能无法及时发现;超声心动图对于心功能评估不够精确;冠脉造影虽然是金标准,但其有创性限制了应用范围。因此,如何提高心血管疾病的早期诊断率、准确度以及降低误诊率成为当前亟待解决的问题。

二、心血管内科的最新进展

(一)精准医疗的应用

精准医疗是指利用个体化基因组信息和其他生物标志物来指导疾病预防、诊断和治疗的一种新型医疗模式。在心血管内科领域,精准医疗的应用主要体现在以下几个方面:

1. 遗传学检测:通过对患者进行遗传学检测,可以识别出与心血管疾病相关的基因变异,从而实现早期预警和个性化预防。例如,家族性高胆固醇血症是一种由特定基因突变引起的遗传性疾病,通过遗传学检测可以在无症状阶段发现潜在风险人群,采取针对性干预措施。

2. 药物代谢基因检测:不同个体对同一药物的反应可能存在显著差异,这主要是由于基因多态性所导致。通过药物代谢基因检测,可以预测患者对某种药物的敏感性和耐受性,从而选择最适合该患者的药物种类和剂量,提高疗效并减少不良反应。例如,他汀类降脂药的使用需要考虑CYP2C9和SLCO1B1等基因型的影响,避免因药物代谢异常而引发的肌痛、肝酶升高等副作用。

3. 靶向治疗:针对特定分子标志物开发的靶向药物能够更精准地作用于病变部位,达到更好的治疗效果。如针对HER2阳性的乳腺癌患者,曲妥珠单抗等靶向药物能显著提高生存率;类似地,在心血管领域,针对特定信号通路或受体的新型药物也正在研发中。

(二)人工智能技术的引入

近年来,随着大数据技术和计算能力的飞速发展,人工智能逐渐渗透到医疗健康领域,尤其在心血管内科中展现出巨大潜力。人工智能可以通过深度学习算法分析海量医学影像数据,辅助医生做出更准确的诊断。此外,它还可以帮助预测疾病风险、优化治疗方案、监测病情变化等,从而提高医疗服务质量和效率。

1. 影像识别与分析:人工智能系统能够自动识别CT、MRI等医学影像中的细微结构变化,帮助医生快速定位病变区域。例如,在冠脉CTA图像中,AI可以自动识别斑块性质及其分布情况,为后续介入手术提供重要参考依据。此外,基于深度学习的算法还能够在心脏超声图像中检测出微小的心肌损伤,提高诊断精度。

2. 疾病风险预测:通过对大规模队列研究数据的学习,AI模型能够建立心血管事件的风险评分系统,预测个体在未来一段时间内发生心肌梗死、卒中等严重心血管事件的可能性。这有助于医生制定更加个性化的健康管理计划,及时采取干预措施。

3. 智能决策支持:结合电子病历系统,AI可以整合患者的详细临床资料,生成综合评估报告,并提出合理的治疗建议。例如,在急性心肌梗死的救治过程中,AI可以根据患者的具体情况推荐最佳溶栓或PCI治疗时机;在慢性心力衰竭管理中,AI则可以帮助医生调整利尿剂、ACEI/ARB类药物的使用剂量,以维持最佳的心功能状态。

4. 远程监护与健康管理:借助可穿戴设备收集的生命体征数据,AI平台能够实时监控患者的健康状况,并在出现异常时及时提醒医护人员采取行动。这种全天候的监护方式不仅提高了患者的依从性,也为偏远地区或行动不便的患者提供了便利的就医途径。

(三)微创介入技术的进步

随着内镜技术和材料科学的发展,心血管内科介入治疗技术也在不断进步和完善。相比传统的开胸手术,微创介入手术具有创伤小、恢复快、并发症少等优点,已成为许多心血管疾病的主要治疗方法之一。

1. 经导管主动脉瓣置换术(TAVR):对于不适合外科手术的老年重度主动脉瓣狭窄患者,TAVR已成为一种有效的替代疗法。该技术通过股动脉或其他外周血管将人工瓣膜输送至病变部位,无需切开心脏即可完成瓣膜置换。与传统开胸手术相比,TAVR显著降低了手术风险和住院时间。

2. 经皮冠状动脉介入治疗(PCI):包括球囊扩张术和支架植入术在内的PCI技术,已成为治疗冠心病的重要手段。近年来,随着药物涂层支架、生物可吸收支架等新型器械的研发,PCI的效果得到了进一步提升。特别是生物可吸收支架,其能够在完成血管再通后逐渐降解吸收,避免了永久金属支架长期存在的潜在风险。

3. 左心耳封堵术:房颤患者发生脑卒中的风险显著高于普通人群,其中约90%的血栓来源于左心耳。通过左心耳封堵术,可以有效防止血栓脱落,降低卒中发生率。目前,经皮左心耳封堵术已经成为房颤患者预防卒中的重要选择。

三、心血管内科未来发展方向

尽管心血管内科已经取得了一定成就,但面对日益增长的医疗需求和复杂多变的临床实践,仍有许多亟待解决的问题和探索的方向。以下是未来可能的发展趋势:

(一)跨学科融合

心血管内科与其他学科的交叉融合将成为推动学科发展的关键力量。例如,与神经科学结合,可以深入理解心血管系统与大脑之间的相互作用机制;与免疫学合作,则有助于揭示炎症反应在心血管疾病发生发展中的作用机理。跨学科的研究不仅能够拓宽我们的视野,还有助于发现新的治疗靶点和策略。

(二)数字化转型

数字化转型将是未来心血管内科发展的重要方向。随着物联网、云计算、区块链等新兴技术的广泛应用,医疗服务模式将发生深刻变革。例如,通过建立互联互通的电子健康档案系统,实现患者信息的无缝共享,促进多学科团队协作;利用远程医疗平台,使优质医疗资源下沉至基层,缩小城乡医疗服务差距;借助大数据分析工具,挖掘隐藏在海量数据背后的规律,为精准医疗提供强有力的数据支持。

(三)个性化治疗方案

随着对心血管疾病发病机制认识的不断深入,个性化治疗方案将成为未来发展的必然趋势。未来的诊疗流程将不再是一刀切的标准化模式,而是基于每位患者的具体情况量身定制。例如,根据遗传背景、生理参数、生活方式等因素,制定个性化的用药指南;根据疾病进展速度和预后评估结果,动态调整治疗策略;甚至根据不同患者的心理承受能力和文化背景,设计人性化的沟通方案,增强医患信任感,提高治疗依从性。

(四)再生医学与组织工程

再生医学和组织工程技术有望为心血管疾病患者带来革命性的治疗方案。通过诱导干细胞分化为心肌细胞、血管内皮细胞等特定类型的细胞,并将其移植到受损部位,有望实现心脏组织的再生修复。此外,利用3D打印技术制造出具有生物相容性的仿生器官,也可以为终末期心脏病患者提供新的希望。

四、结论

心血管内科作为一门重要的临床学科,在面对全球范围内的重大公共卫生挑战时扮演着至关重要的角色。近年来,随着精准医疗、人工智能、微创介入技术等前沿科技的快速发展,心血管内科诊疗模式正经历着深刻的变革。未来,我们期待看到更多跨学科合作、数字化转型以及个性化治疗方案的出现,共同推动心血管内科迈向更加辉煌的明天。

尿常规化验单能反映什么信息呢2025-02-23

做完双眼皮整形还有要做什么护理2025-02-21

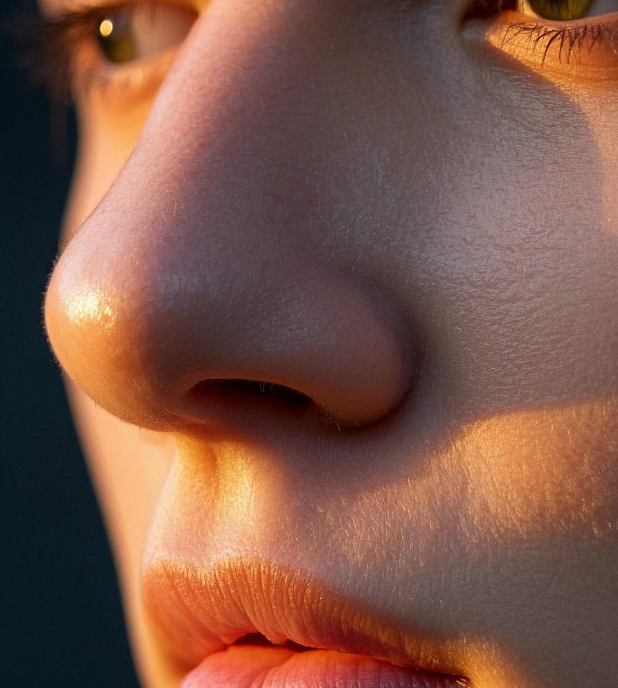

鼻翼缩小手术缺点有哪些?2025-02-21

共振吸脂瘦手臂手术需要几个疗程?2025-02-21

做玻尿酸隆鼻治疗效果怎么样2025-02-21